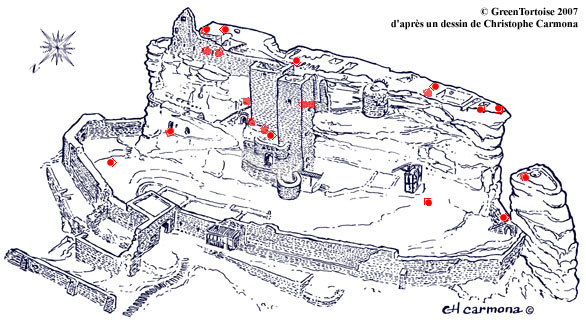

Occupant un bloc de grès mesurant pas moins de 50 mètres de long, 8 mètres de large et 30 mètres de haut, le château du Fleckenstein est sans aucun doute l'un des plus imposants d'Alsace. Son nom, que l'on peut traduire par roche bigarrée, lui vient de ces multiples teintes qui composent la roche à cet endroit.

Une ascension vers la haute noblesse

L'année de sa construction est inconnue, mais il est fort probable que le château fut édifié après 1138, lors de l'accession au trône de Conrad III de Hohenstaufen, lequel en confia la garde à des ministériels dévoués qui prirent pour patronyme le nom du burg. Le nom des Fleckenstein apparaît pour la première fois dans les chartes en 1174, date à laquelle Gottfried de Fleckenstein est cité en tant que témoin dans une querelle arbitrée par l'empereur Frédéric Ier Barberousse.

Outre la surveillance d'une route stratégique, le château avait pour mission de protéger les terres de l'abbaye de Walbourg qui s'étendaient entre les vallées de la Sauer et de la Lauter, don de Frédéric le Borgne, duc d'Alsace et de Souabe, et père de l'empereur Frédéric Ier. La place était si bien conçue qu'elle ne fut jamais prise pendant au moins cinq cents ans.

Grâce à une habile politique de mariages et à quelques achats ou prêts d'argent, les Fleckenstein possèdent dès le début du XIIIème siècle de multiples biens qui forment une seigneurie allant des Vosges aux rives du Rhin. Mais avec le déclin de la famille impériale des Hohenstaufen, il leur faudra lutter pour maintenir leur rang au sein de la noblesse rhénane, sans jamais pouvoir égaler les Lichtenberg qui auront la haute main sur l'Alsace du nord.

Trois branches pour un château

Les armoiries des

Fleckenstein

Peu après 1250, la famille des Fleckenstein se scinde en trois branches : Wolfram Ier fonde la lignée des Fleckenstein-Dagstuhl, laquelle nouera rapidement des liens avec la haute noblesse ; Frédéric II fonde celle de Soultz qui s'éteindra en 1351 ; enfin Rodolphe fonde la lignée de Bickenbach, laquelle se divisera également en deux branches. Néanmoins, le château restera propriété par indivis de la famille, qui y déposera ses archives (i).

Afin de lutter contre d'éventuelles guerres intestines, la famille des Fleckenstein instaura une règle donnant un rang prédominant à l'aîné des diverses lignées, en y attachant les revenus sur Soultz et le Hattgau (région de Hatten). Cette règle fut en générale respectée.

De 1248 à 1259, Henri de Fleckenstein occupa la charge d'écoutète de Haguenau, c'est-à-dire qu'il représentait la justice impériale dans les territoires relevant de Haguenau. Conradin de Hohenstaufen lui confiera même la surveillance des forteresses impériales d'Alsace du Nord. Il est vrai que la famille impériale, installée en Italie, ne pouvait plus exercer son autorité que difficilement sur les territoires lointains de Germanie. Pendant le Grand Interrègne, les Fleckenstein sauront mettre à profit l'absence totale de l'autorité impériale pour quitter leur condition de ministériels et se faire reconnaître leurs fiefs par les hauts fonctionnaires de l'Empire.

Contre l'autorité impériale

Cherchant à étendre l'influence de sa famille, Wolfram II de Fleckenstein ira même jusqu'à enfermer au château l'évêque de Spire, Frédéric de Bolanden, qui refusait de le dédommager pour, semble-t-il, l'aide que lui avaient apportée deux membres de la famille, chanoines du chapitre de Spire, lors de son élection le 4 mars 1272. Il faudra l'intervention de Rodolphe de Habsbourg, élu entre-temps Roi des Romains en septembre 1273, et sa menace avérée d'assiéger le château, pour que l'évêque soit libéré.

Après cette affaire, Rodolphe de Habsbourg fit mener une enquête afin de déterminer précisément les biens qui avaient été propriété impériale sous les Hohenstaufen et que les Fleckenstein et les familles alentours s'étaient appropriés. Il en exigea la restitution et créa une nouvelle fonction afin d'administrer les biens impériaux (villes, châteaux, bourgs et villages) relevant du bailliage de Haguenau : celle de Grand Bailli. Investi de cette charge en 1280, Otton III d'Ochsenstein saura faire respecter le droit et rappellera aux Fleckenstein leur devoir de prêter hommage à l'empire pour le château.

En 1282, Wolfram de Fleckenstein se voit contraint de rendre le château de Lœwenstein, puis en mai 1283, c'est au tour de Henri, qui doit rendre le château de Gutenburg. Ainsi, en quelques années, le rêve des Fleckenstein de constituer une seigneurie indépendante est réduit à néant. Cela ne les empêchera pas toutefois d'affermir leurs positions au cours du XIVème siècle, se heurtant régulièrement à la ville de Haguenau et aux Lichtenberg.

Un clan soudé

La fin du XIVème siècle est une période difficile pour la petite et la moyenne noblesse. Le château est décrit à cette époque comme mal entretenu. Pour lutter contre le déclin de l'économie agraire, les Fleckenstein vont se recycler dans des activités administratives lucratives. Même s'ils durent encore emprunter de l'argent en 1385 pour pouvoir entretenir le château, ils furent en mesure d'engager d'importants travaux en 1407, puis en 1441.

Fidèles partisans de la famille palatine, les Fleckenstein seront gracieusement récompensés lorsque Robert Ier de Wittelsbach accédera à la couronne en 1400 : certains se retrouveront bailli de Barr, sous-landvogt d'Alsace, ou encore évêques de Bâle et de Worms, Schultheiss à Haguenau, etc. En 1467, ils recevront le titre de barons d'Empire par l'empereur Frédéric III.

En 1540, de nouveaux travaux sont effectués afin d'adapter les défenses du château aux armes à feu. Les Fleckenstein gèrent en commun leur patrimoine et gardent un esprit de clan. A la mort en 1541 de Louis Ier de Fleckenstein, grand intendant à la cour palatine, la famille se réunit au château du Fleckenstein afin de désigner le nouveau gardien du château : ce sera Frédéric, dit le Vieux. Au cours de la même réunion, les Fleckenstein décidèrent de renforcer la discipline de la garnison et la défense du château, d'améliorer l'exploitation de leur domaine forestier et de mettre en place un maître d'œuvre chargé d'entretenir le château.

Sous Frédéric le Vieux, le château fut également transformé afin de rendre la résidence plus agréable ; de grandes fenêtres furent ouvertes dans les façades. Dans le même temps, un nouveau chapelain fut engagé et, en 1543, les Fleckenstein introduisirent au burg la religion réformée.

Pillage et destruction

Lorsque vint la guerre de Trente Ans (1618-1648), les Fleckenstein essayèrent comme tant d'autres familles de faire fortune dans le métier des armes. Georges de Fleckenstein-Dagstuhl recruta cinq compagnies de lansquenets et quatre escadrons de cavalerie qu'il engagea sur divers champs de bataille. Georges-Henri de Fleckenstein-Bickenbach lutta aux côtés de l'empereur Frédéric tandis que son frère Wolfgang se rangeait du côté du roi de France.

Bien après la signature de la paix de Munster, des soldats déserteurs continuaient de piller hameaux et villages. En particulier, un certain Henri Kuehling, natif de Lembach, eut un jour l'audace de s'attaquer à une troupe de soldats français. Le marquis de Vaubrun ordonna des représailles : le brigand s'y étant réfugié, Lembach fut incendié. Le 19 février 1674, un fort contingent de Français, sous la conduite du marquis, arriva sous les murs du château du Fleckenstein. Sous la menace d'être pendus, les quatorze paysans et l'administrateur qui y montaient la garde durent ouvrir les portes. Les Français pénétrèrent alors dans la place et firent main basse sur de nombreuses victuailles et emportèrent un beau butin.

Toutefois, divers documents postérieurs au pillage du château attestent qu'il n'avait pas été détruit lors de ce sac. Mais quelques années plus tard, en 1680, le burg du Fleckenstein fut ruiné à l'explosif par les troupes françaises de Montclar, comme tant d'autres forteresses alsaciennes qui auraient pu servir de refuge pour les maraudeurs ou de support pour les ennemis du royaume.

En 1720, à la mort d'Henri-Jacob de Fleckenstein, dont le fils unique s'était suicidé, les ruines passèrent à sa fille Julie-Sidonie, avant d'être données à la famille des Rohan-Soubise par Louis XV avec des terres comprenant 30 villages. A la Révolution, les biens des Fleckenstein furent vendus. Après plusieurs transactions, la ruine du château et ses dépendances devinrent la propriété du général de brigade Hatry, qui réussit à obtenir le titre de baron de Pierrebourg, nom francisé de Fleckenstein. Les descendants du général laissèrent la ruine totalement à l'abandon, et ce n'est qu'après 1870 que le sous-préfet allemand de Wissembourg, von Stichaner, lança des travaux de déblaiement. La région Alsace et le département du Bas-Rhin sont aujourd'hui co-propriétaires du château, lequel est géré par le syndicat d'initiative de Lembach.